蜮的康熙字典

康熙字典原文

音《唐韻》:雨逼切;《正韻》:越逼切,音域。《說文》:短狐也。《詩・小雅》:爲鬼爲蜮。亦作

。《春秋・莊十八年》:秋有

。【註】蜮,短狐也,《本草》謂之射工,蓋以含沙射人爲

。〈五行傳〉曰:

如鼈,三足,生於南越,一名射影。在水中,人在岸上,影見水中,投人影則殺之,故曰射影;或謂含沙射人,入皮肌,其創如疥。服虔云:徧身濩濩或或,故爲

。《公羊傳》:

之猶言惑也。

义又,山名。《山海經》:有蜮山者,有蜮民之國,桑姓,食黍,射蜮是食。

义又,與魊通。張衡〈東京賦〉:况鬾與畢方。【註】《漢舊儀》曰:魊,鬼也。魊、

古字通。

音又,《韻會》:獲北切,音或 —— 義同。

索引

武英殿刻本: 第2603頁,第2字

同文書局本: 第1087頁,第10字

標點整理本: 第1060頁,第26字

注解

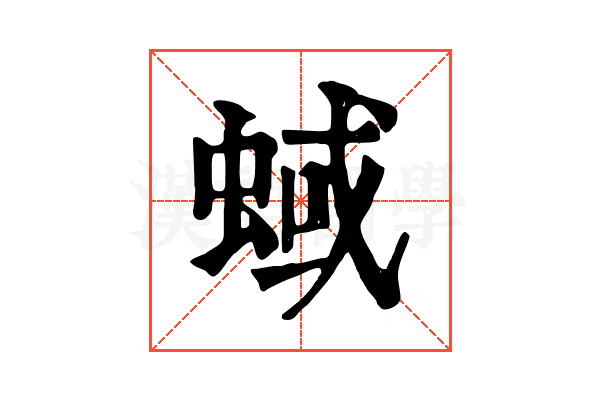

〔蜮〕字收录于《康熙字典》正文・申集中,康熙部首是虫部。

〔蜮〕字拼音是yù,左右结构,可拆字为虫、或,五行属木。

〔蜮〕字造字法是形声。从虫,或( yù )声。本义是鬼名。传说中一种能含沙射人的动物。

〔蜮〕字的汉语字典解释:㈠ [yù] ⑴ 传说中一种在水里暗中害人的怪物

蜮的康熙字典解释由汉语国学网整理。蜮的解释内容参考開放康熙字典。