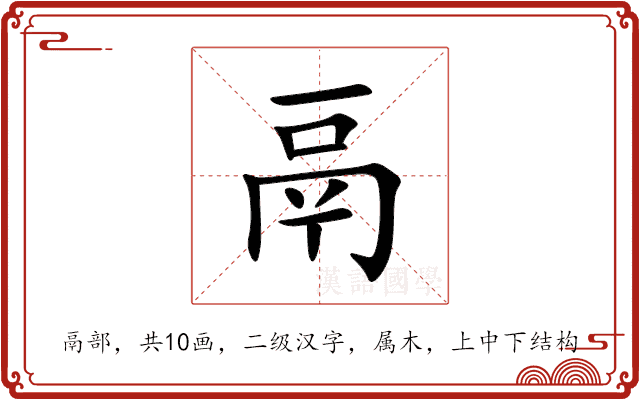

鬲

复制鬲字概述

纠错〔鬲〕字是多音字,拼音是(gé、lì),部首是鬲部,总笔画是10画。

〔鬲〕字是上中下结构,可拆字为“𠮛、𦉰、丨”,五行属木。

〔鬲〕字造字法是象形。金文字形,象饮食器具形。本义是古代炊器。用于烧煮或烹炒的锅,特指类似于鼎状的炊具。

〔鬲〕字仓颉码是MRBL,五笔是GKMH,四角号码是10227,郑码是AJLD,中文电码是7601,区位码是5610。

〔鬲〕字的UNICODE是U+9B32,位于UNICODE的中日韩统一表意文字 (基本汉字),10进制: 39730,UTF-32:00009B32,UTF-8:E9 AC B2。

〔鬲〕字在《通用规范汉字表》的二级字表中,序号4467。

鬲的笔顺

纠错- 横

- 竖

- 横折

- 横

- 竖

- 横折钩

- 点

- 撇

- 横

- 竖

鬲的意思

纠错鬲

1基本解释

◎〔~津河〕古水名,即今漳卫新河,是中国河北、山东两省的界河。

详细解释

鬲

2基本解释

◎古代炊具,形状像鼎而足部中空。

详细解释

名词

1.(象形。金文字形,象饮食器具形。本义:古代炊器。用于烧煮或烹炒的锅,特指类似于鼎状的炊具) 同本义。

古鼎中有三足皆空,中可容物者,所谓鬲也。

鬲如(形状突起高绝如鬲鼎的样子)

tripod;

2.另见 gé。

鬲字的翻译

纠错- type of caldron with three hollow legs; name of a state; KangXi radical number 193

- Ge (Eig, Fam), Radikal Nr. 193 = Kochtopf, Metalltopf

- type de chaudron en céramique à trois pieds creux

鬲的国语辞典解释

鬲

1详细解释

名

1.人体的经穴。位于脊骨第七椎下两旁各一寸五分处的经穴。

《三国志 · 卷二九 · 魏书 · 方技传 · 华佗传》:“太祖苦头风,每发,心乱目眩,佗针鬲,随手而差。”

2.人名用字。如殷末有贤人胶鬲。

鬲

2详细解释

名

1.一种古代的炊具。圆口,似鼎有三足,足部中空,便于加热炊煮。

《说文解字 · 鬲部》:“鬲,鼎属也,实五觳,斗二升曰觳。象腹交文,三足。”《汉书 · 卷二五 · 郊祀志上》:“禹收九牧之金,铸九鼎,……,其空足曰鬲。”

2.一种古代丧葬时所用的瓦瓶。

《礼记 · 丧大记》:“陶人出重鬲,管人受沐。”

3.二一四部首之一。

鬲的两岸词典解释

鬲

1详细解释

1.人体的穴位(鬲俞)。位于脊骨第七椎下两旁各一寸五分处。

2.姓。

鬲

2详细解释

1.古代一种似鼎的炊具。圆口,三足中空,便于加热炊煮。

陶鬲、青铜鬲。

2.二一四部首之一。

鬲的字源字形

纠错 商 甲骨文 宾组

商 甲骨文 宾组

商 甲骨文 出组

商 甲骨文 出组

商 甲骨文 历组

商 甲骨文 历组

商 金文 商

商 金文 商

西周 金文 西周早期

西周 金文 西周早期

西周 金文 西周中期

西周 金文 西周中期

西周 金文 西周中期或晚期

西周 金文 西周中期或晚期

西周 金文 西周晚期

西周 金文 西周晚期

西周 金文 西周晚期或春秋早期

西周 金文 西周晚期或春秋早期

春秋 金文 春秋早期

春秋 金文 春秋早期

战国 金文 战国中期

战国 金文 战国中期

楚〔战国〕 简 郭店

楚〔战国〕 简 郭店

楚〔战国〕 简 上博

楚〔战国〕 简 上博

汉 简 张家山

汉 简 张家山

唐 石经 开成石经

唐 石经 开成石经

宋 印刷字体 广韵

宋 印刷字体 广韵

宋 印刷字体 增韵

宋 印刷字体 增韵

宋 传抄 隶释 隶续

宋 传抄 隶释 隶续

宋 传抄 汗简

宋 传抄 汗简

宋 传抄 古文四声韵

宋 传抄 古文四声韵

宋 传抄 集篆古文韵海

宋 传抄 集篆古文韵海

明 印刷字体 洪武正韵

明 印刷字体 洪武正韵

清 印刷字体 康熙字典

清 印刷字体 康熙字典