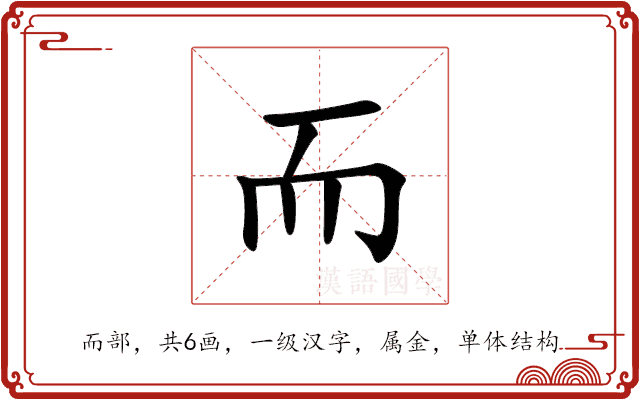

而

复制而的笔顺

纠错而的意思

纠错而

1基本解释

①同“尔”,代词,你或你的:“~翁归,自与汝复算耳”。

②连词(①表平列,如“多~杂”。②表相承,如“取~代之”。③表递进,如“~且”。④表转折,如“似是~非”。⑤连接肯定和否定表互为补充,如“浓~不烈”。⑥连接状语和中心词表修饰,如“侃侃~谈”。⑦插在主语谓语中间表假设,如“人~无信,不知其可”)。

③表(从……到……)从上~下。

详细解释

名词

◎(象形。小篆字形,象胡须形。上面的“一”表示鼻端,“|”表示人中;下面分内外两层,外层象两腮的胡子,内层象生在嘴下的胡子。“而”是汉字部首之一。本义:颊毛) 同本义 而,颊毛也。——《说文》

bristles on the jaws;

连词

1.从古沿用下来的连词,可连接词、短语和分句,表示多种关系。

and; furthermore; moreover; but also; into the bargain; if; in case; however;

2.表示并列关系。

永州之野产异蛇,黑质而白章。

3.表示递进关系。

君子博学而日参省乎己。

4.表示承接关系。

余方心动欲还,而大声发于水上。

5.表示转折关系。

青,取之于蓝,而青于蓝。

6.表示假设关系。

诸君而(如果)有意;瞻余马首可也。

7.表示修饰关系,连接状语。

吾恂恂而起。

代词

1.你;你的。

予岂不知而作。 余知而无罪也。 子归,殁而父母之世。 尽于酒肉,入于鼻口矣,而何足以知其所自来? 而翁归,自与汝复算耳。

而翁(你的父亲)

you; your;

2.这样,此。

同是被逼迫,君而妾亦然。

而夫(此人;这人)

this;

助词

虞之与 虢,相恃而势。

of;

2.与“上”、“下”、“前”、“后”、“来”、“往”连用,相当于“以”

形而上者谓之道,形而下者谓之器。

语气词

1.用于句中,表示反问,相当于“难道”,“岂”。

为仁由己,而由人乎哉?

how could; how is it possible;

已而已而,今之从政者殆而。

动词

1.如,好象。

溺死者千有余人,军惊而坏都舍。

seem; like;

2.另见 néng。

而

2详细解释

名词

◎才能。

然计天下之所以治者,何也?唯而以尚同一义为政故也。 戒之戒之,微而异之。 小白承天子之命而毋下拜。 不待我而有成事者也。

ability;

动词

1.能够。

桀纣幽厉……不而矫其耳目之欲。 不逢汤武与 恒缪兮,也孰去而知之?《楚辞·九章·惜往日》

can;

2.另见 ér。

而字的翻译

纠错- and; and then; and yet; but

- aber (Konj), dennoch, jedoch (Konj), und (Konj), Er (Eig, Fam), 表示 “ 到 ” 的 意思 > , 接 肯定 和 否定 互相 补 充 的 成分 > , 接 语 意 相反 的 成分 , 表示 转 折 > , 接 语 意 相承 的 成分 > , 接事 理 上前 后 相因 的 成分 > , 把 表示 时间 或 方式 的 成分 连 接 到 动词 上面 > , 插 在 主 、 谓语 之 间、 有 “ 如果 ” 的 意思 “> , Radikal Nr. 126 = Bart, anheften; und dabei, und, aber, während (Sprachw)

- et, mais, tandis que, alors que

而的国语辞典解释

而

详细解释

名

1.两颊上的毛。

《说文解字 · 而部》:“而,须也。”《周礼 · 冬官考工记 · 梓人》:“必深其爪,出其目,作其鳞之而。”

2.二一四部首之一。

代

1.你。

《诗经 · 大雅 · 桑柔》:“嗟尔朋友,予岂不知而作!”《左传 · 定公十四年》:“夫差!而忘越王之杀而父乎?”

2.我。

《战国策 · 赵策一》:“豫让拔剑三跃,呼天击之曰:‘而可以报知伯矣。’”《史记 · 卷八六 · 刺客传 · 聂政传》:“前日所以不许仲子者,徒以亲在,今不幸而母以天终,仲子所欲报仇者为谁?请得从事焉!”

动

1.至、到。

自南而北、自壮而老。

2.能、可以。

《战国策 · 齐策六》:“齐多知而解此环不?”《淮南子 · 原道》:“行柔而刚,用弱而强。”

介

1.之、的。

《论语 · 宪问》:“君子耻其言而过其行。”《淮南子 · 人间》:“虞之与虢,相恃而势也。”

2.以。

《易经 · 系辞上》:“是故形而上者谓之道,形而下者谓之器。”《孟子 · 尽心下》:“由孔子而来,至于今百有余岁。”

从今而后、自此而下。

副

1.才、始。表时间。

《公羊传 · 宣公十五年》:“嘻!甚矣惫!虽然,吾今取此然后而归尔。”

2.犹。

《论语 · 阳货》:“年四十而见恶焉,其终也已。”《孟子 · 告子下》:“舜其至孝矣,五十而慕。”

连

1.和、与。

《论语 · 雍也》:“不有祝鮀之佞,而有宋朝之美,难乎免于今之世矣。”《左传 · 昭公二十五年》:“哀乐而乐哀,皆丧心也。”

2.并且。

《书经 · 皋陶谟》:“知人则哲,能官人,安民则惠,黎民怀之。能哲而惠,何忧乎驩兜?”《论语 · 学而》:“学而时习之,不亦说乎?”

3.则、就。

《易经 · 系辞下》:“君子见几而作,不俟终日。”《左传 · 襄公十八年》:“诸侯方睦于晋,臣请尝之。若可,君而继之。”

4.如、若。

《论语 · 为政》:“人而无信,不知其可也。”

5.因而、所以。

《左传 · 成公八年》:“谓汶阳之田,敝邑之旧也,而用师于齐,使归诸敝邑。”汉 · 刘向《说苑 · 卷一九 · 修文》:“情动于中,而形于声。”

6.然而、但是、却。表转折之意。

《论语 · 学而》:“其为人也孝弟,而好犯上者鲜矣。”《孟子 · 离娄下》:“问其与饮食者,尽富贵也,而未尝有显者来。”

7.尚且。

《庄子 · 天道》:“夫天地至神,而有尊卑先后之序,而况之道乎?”《淮南子 · 人间》:“夫一麑而不忍,又何况于人乎?”

助

1.用于句末,相当于“兮”、“罢了”。

《诗经 · 齐风 · 著》:“俟我于著乎而,充耳以素乎而,尚之以琼华乎而!”《论语 · 微子》:“已而已而!今之从政者殆而!”

2.用于句首,相当于“豈”、“难道”。

《论语 · 颜渊》:“为仁由己,而由人乎哉?”《左传 · 昭公十三年》:“诸侯事晋,未敢携贰,况卫在君之宇下,而敢有异志?”

3.用于形容词或副词的语尾,无义。

《左传 · 文公十七年》:“铤而走险,何能择?”

而的两岸词典解释

而

详细解释

1.连词:(1)连接形容词、动词或短语、分句等,所连接的前后两项之间可以有多种语义关系:

2.a)表示并列或递进关系。

少而精、这幅字写得庄重得体而又别具风格。

3.b)表示承接关系。

取而代之、温故而知新、学而时习之。

4.c)表示转折关系,相当于“卻”、“但是”。

劳而无功。

5.(2)用在意思上相对立的主语和谓语中间,表示语气的转折,相当于“如果”、“卻”。

人而无信,有如禽兽。

6.(3)连接状语和中心语,前项表示后项的目的、原因、依据、方式、状态等。

率性而为、侃侃而谈、为正义而战、航班因大雾而取消。

7.(4)连接词或短语,表示由一种状态过渡到另一种状态,有“到”的意思。

由弱而强、由童年而少年、而壮年、一鼓作气,再而衰,三而竭。

8.词缀。附著在某些语素后,构成连词或副词。

因而、然而、时而、俄而。

9.姓。

10.二一四部首之一。

而的字源字形

纠错 春秋 玉书 侯马盟书

春秋 玉书 侯马盟书

春秋 篆书 石鼓文

春秋 篆书 石鼓文

战国 金文 战国晚期

战国 金文 战国晚期

战国 金文 战国

战国 金文 战国

楚〔战国〕 简 郭店

楚〔战国〕 简 郭店

楚〔战国〕 简 包山

楚〔战国〕 简 包山

楚〔战国〕 简 上博

楚〔战国〕 简 上博

楚〔战国〕 简 新蔡葛陵

楚〔战国〕 简 新蔡葛陵

楚〔战国〕 简 九店

楚〔战国〕 简 九店

楚〔战国〕 简 范家坡

楚〔战国〕 简 范家坡

秦 简 青川木牍

秦 简 青川木牍

秦 简 放马滩

秦 简 放马滩

秦 简 睡虎地

秦 简 睡虎地

秦 简 岳麓书院

秦 简 岳麓书院

秦 简 龙岗

秦 简 龙岗

秦 简 关沮

秦 简 关沮

秦 简 里耶

秦 简 里耶

汉 简 张家山

汉 简 张家山

汉 石经 熹平石经

汉 石经 熹平石经

魏 传抄 三体石经

魏 传抄 三体石经

唐 石经 开成石经

唐 石经 开成石经

唐 传抄 唐代石刻篆文

唐 传抄 唐代石刻篆文

宋 印刷字体 广韵

宋 印刷字体 广韵

宋 印刷字体 增韵

宋 印刷字体 增韵

宋 传抄 汗简

宋 传抄 汗简

宋 传抄 古文四声韵

宋 传抄 古文四声韵

宋 传抄 三体阴符经

宋 传抄 三体阴符经

宋 传抄 集篆古文韵海

宋 传抄 集篆古文韵海

明 印刷字体 洪武正韵

明 印刷字体 洪武正韵

清 印刷字体 康熙字典

清 印刷字体 康熙字典